Filsuf berkebangsaan Perancis, Rene Descartes, mewariskan pemikirannya yang terkenal, cogito ergo sum: “saya berpikir, maka saya ada.” Apa maksudnya? Rene hendak mengkritik masyarakat abad pertengahan. Ia mempertanyakan eksistensi manusia.

Rene berani menyatakan keraguannya, karena ia menegasi segala sesuatu dari luar. Ia menolak tabiat buruk manusia. Kalimat cogito ergo sum merupakan jawaban bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seorang diri. Rene seorang kritikus yang idealis. Ia sangat mengagungkan akal budi.

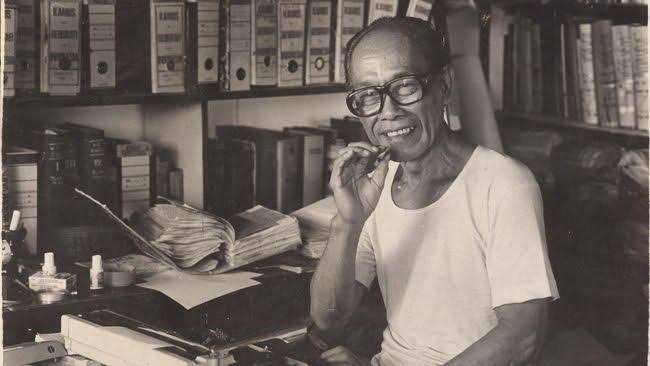

Lain Rene, lain Pramoedya A. Toer. Pram seorang penulis handal, budayawan, pemikir, pejuang, dan kritikus besar Indonesia. Pemikiran Pram berpendar dari ketegangan intelektualnya. Hingga tutup usia, Pram tidak usai mengkritik. Ia kritikus yang tidak idealis.

Buah pemikiran Pram banyak bersinggungan langsung dengan situasi sosial masyarakat. Pram menolak praktek fasisme dan antisosial ciptaan kroni-kroni. Pram justru gamang menyaksikan praktek-praktek antisosial masyarakat pribumi. Sejauh pembacaan penulis, Pram konsisten atas pemikirannya. Dalam novel-novelnya, Pram secara terbuka menyatakan sikap oposisi biner.

Ia tidak takut. Pram sangat berani. Bahkan, secara lugas menerangkan praktik feodalisme, romusa, pemerkosaan, pembuangan tahanan, dan praktek pemerkosaan. Menurut Pram praktek-praktek tersebut sangat tidak manusiawi.

Bagi yang pernah membaca novel-novel Pram, tentu punya kesan tersendiri. Cara pengisahan Pram berbeda dari kritikus sejarah atau budaya di abad pertengahan. Pram tidak merekayasa sejarah. Pram membuka horison berpikir kita lewat pemikirannya.

Seluruh tulisan Pram orisinal. Pram tidak kompromistis. Sikap intelektualnya menggoreskan luka menganga bagi rezim orde baru. Pram sangat detail menulis kenyataan ketertindasaan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat buah pikiran Pram dalam novel Bumi Manusia, Jejang Langkah, Gadis Pantai, Arok Dedes, dan Arus Balik, dan Larasati.

Kita pun mengamini, Pram adalah penulis yang bertalenta membaca sejarah. Lebih dari itu, Pram adalah sejarah itu sendiri. Ia hidup dalam sejarah dan menghidupi sejarah. Ia menulis sejarah ketertindasan orang-orang pribumi. Apalagi, Pram pernah ditindas dan diasingkan oleh rezim orde baru.

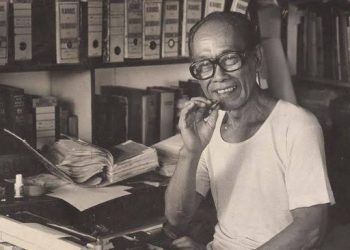

Sejarah ke-Indonesia-an begitu lekat dengan Pram hingga wafatnya. Hingga kini buah pemikirannya menyejarah. Darinya kita pun belajar agar menghargai sejarah. Pertama, Pram ajak kita untuk giat menulis. Ajakan Pram ini amat relevan dengan kalimat masyhurnya, “orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”

Implikasinya bahwa menulis mesti menjadi aktivitas elementer literasi. Tujuannya mengasah daya kritis dan imajinasi. Kata Pram, menulis adalah mencipta, dalam suatu penciptaan seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya, dan kemampuan saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan nafas hidup.

Kedua, menjaga nalar kritis. Sikap kritis tidak lepas dari konsistensi berpikir, ketajaman analisis, dan runtutan logika. Pram telaten soal ini. Melalui karya-karyanya, Pram mengajak kita untuk tidak boleh bungkam. Bukti ketidakbungkaman Pram adalah dengan tetap menulis dari balik jeruji.

Jangan takut berbeda juga pesan ketiga Pram. Berbeda bukan berarti membenci. Berbeda pikiran atau ide tidak lantas menolak pertemanan dan mengaburkan relasi sosial. Dalam takaran tertentu, ide dan gagasan Pram menyelaraskan sikap untuk tetap kritis. Hidup yang tidak dikritisi, tidak layak dihidupi.

Pram sangat jernih berpikir dan tidak neko urusan menulis sejarah. Pram menjadi sosok suri teladan dalam urusan mengkritik. Novel-novelnya yang membumi dan mendunia di atas tersebut, menjadi corak pengkisahan sejarah ketertindasan para korban jajahan.

Pram bukan orang suci. Sampai tutup usia, Pram hidup dalam tekanan politik. Namun, Pram konsisten dengan pembelaannya. Ia menulis sejarah untuk membangkitkan memori kolektif masyarakat Indonesia. Singkatnya, Pram tidak takut berbeda politik.

Jelas sikap kritis Pram. Ia berada pada opisisi biner tentang fakta sejarah, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat. Menjelang akhir hidupnya, Pram tetap kontra posisi dengan kekuasaan.

Dalam urusan ini, Pram hampir serupa dengan Rene Descartes. Sama-sama mengandalkan akal budi dan nalar kritis. Namun, Pram menjadikan sikap dan pemikirannya sebagai tujuan membantu masyarakat pribumi.

Kisah perjuangan Pram saat diasingkan di Bovendigul, Papua, menjadi cerminan kita. Dari Pram kita belajar mengatakan yang sesungguh mengenai fakta dan data. Itu diandaikan kita serius berjalan bersama akal sehat dan nalar kritis. Akhirnya, berani mengkritisi segala segala sesuatu itu penting. Konsistensi berpikir dan runtutan berlogika tidak boleh disulut oleh berita-berita hoax dan gosip. Belajarlah seperti Pram. Boleh tunduk, tetapi jangan takluk.